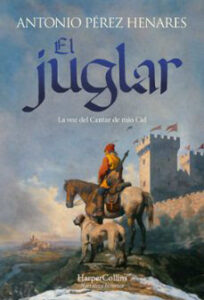

“El Juglar”, la última novela de Antonio Pérez Henares

Julián Recuenco Pérez

Comentábamos qué es lo que entendemos por novela histórica, que no es ya la completa historicidad de todos los hechos narrados, sino la connivencia absoluta de esos hechos, sobre todo de aquellos que no son conocidos en todos sus detalles, con la propia historia; que esos hechos, si no sucedieron como el autor lo describe, bien pudieron haber sucedido así. Y es que, si la tarea del historiador es la de narrar la historia tal y como sucedió, sin ninguna concesión para la imaginación del autor, la del novelista, y la del novelista histórico en concreto, es la de acercarnos a nuestro pasado de una manera literaria, con el apoyo de un argumento sólido y de unos diálogos bien trazados. Pero en la novela histórica, al contrario de lo que sucede en la novela fantástica, ni el argumento ni los diálogos nunca pueden estar en contraposición con la historia.

“El juglar” es una novela histórica, como también lo fueron las otras novelas de la serie medieval del escritor guadalajareño. Como lo es “El rey pequeño”, en la que el autor nos cuenta la vida del rey Alfonso VIII, uno de los grandes reyes de Castilla, o como lo son esas dos novelas en las que nos narra cómo era la vida en la frontera para dos generaciones sucesivas: “La tierra de Álvar Fáñez” y “Tierra vieja”. O como lo son sus libros de la serie sobre el descubrimiento y la primera colonización de las tierras americanas, “Cabeza de Vaca” y “La Española” principalmente. O como lo son también, las novelas que conforman aquella otra tetralogía sobre los primeros pobladores de las Alcarrias, todavía en tiempos prehistóricas, con las que el escritor de Bujalaro empezó a ser conocido en el mundo editorial. Una novela en la que Pérez Henares nos narra la vida de esos juglares, tan olvidados muchas veces por los historiadores cuando nos acercamos a la Edad Media, pero que tan importantes fueron en su momento para el solaz y descanso de los grandes señores, entre batalla y batalla, pero también para el resto de la población, a través de las ferias y mercados que se celebraban en villas y ciudades. Pero también para el desarrollo de la literatura, en aquellos momentos en los que estaban naciendo todos los idiomas modernos.

Porque lo que Pérez Henares nos narra en este nuevo libro no es la historia de cualquier juglar castellano, sino la del autor de uno de los grandes hitos de la literatura castellana; no es, ni más ni menos, que la historia de Pero Abbat, o Pedro Abad, el autor del “Cantar del Mío Cid”. En efecto, ya en los últimos versos del cantar podemos leer la cita siguiente: “Per Abbat lo escribió, era de mil e CCxLv annos”. Pero, ¿quién era ese Per Abbat, o Pedro Abad, que escribió en verso la historia del Cid Campeador -una gran novela, a pesar de haber sido escrita en verso, tal y como lo afirma el autor, y de la misma forma que son grandes novelas la Ilíada y la Odisea-, si es que en realidad la escribió él y no fue éste, como era usual en la época, un simple copista? Hoy por hoy, sería imposible para cualquier historiador o historiador de la literatura, llegar a alcanzar una conclusión lógica, con los escasos datos con los que contamos. Algunos autores han atribuido la obra a un canónigo de la catedral de Toledo, documentado históricamente entre los años 1204 y 1211. Otros autores lo han atribuido a cierto abad de ese mismo nombre que vivió cerca de Gormaz, en base a un documento encontrado en la catedral de Burgo de Osma, aunque después se ha demostrado que dicho documento está datado en una fecha bastante posterior a la que aparece en el propio cantar. En realidad, el nombre del autor del cantar era demasiado frecuente en la primera mitad del siglo XIII como para intentar enlazar una teoría incuestionable, pues, si bien el propio nombre, Pero o Pedro, ya lo era de por sí, la otra parte del mismo, Abad, no hace referencia en realidad a un apellido, sino a la profesión o cargo que el autor tenía: abad de una catedral o de un monasterio, probablemente de uno de los muchos monasterios que existían en la frontera castellana en el momento en que el cantar fue redactado.

Porque lo que Pérez Henares nos narra en este nuevo libro no es la historia de cualquier juglar castellano, sino la del autor de uno de los grandes hitos de la literatura castellana; no es, ni más ni menos, que la historia de Pero Abbat, o Pedro Abad, el autor del “Cantar del Mío Cid”. En efecto, ya en los últimos versos del cantar podemos leer la cita siguiente: “Per Abbat lo escribió, era de mil e CCxLv annos”. Pero, ¿quién era ese Per Abbat, o Pedro Abad, que escribió en verso la historia del Cid Campeador -una gran novela, a pesar de haber sido escrita en verso, tal y como lo afirma el autor, y de la misma forma que son grandes novelas la Ilíada y la Odisea-, si es que en realidad la escribió él y no fue éste, como era usual en la época, un simple copista? Hoy por hoy, sería imposible para cualquier historiador o historiador de la literatura, llegar a alcanzar una conclusión lógica, con los escasos datos con los que contamos. Algunos autores han atribuido la obra a un canónigo de la catedral de Toledo, documentado históricamente entre los años 1204 y 1211. Otros autores lo han atribuido a cierto abad de ese mismo nombre que vivió cerca de Gormaz, en base a un documento encontrado en la catedral de Burgo de Osma, aunque después se ha demostrado que dicho documento está datado en una fecha bastante posterior a la que aparece en el propio cantar. En realidad, el nombre del autor del cantar era demasiado frecuente en la primera mitad del siglo XIII como para intentar enlazar una teoría incuestionable, pues, si bien el propio nombre, Pero o Pedro, ya lo era de por sí, la otra parte del mismo, Abad, no hace referencia en realidad a un apellido, sino a la profesión o cargo que el autor tenía: abad de una catedral o de un monasterio, probablemente de uno de los muchos monasterios que existían en la frontera castellana en el momento en que el cantar fue redactado.

En este sentido, también es interesante conocer la fecha de la redacción, que está escrita, como ya hemos visto, en números romanos: MCCXLV -1245-; aunque se ha aducido que el texto podría haber sido escrito casi cien años más tarde, en base a un espacio en blanco que aparece entre la última C de la fecha y la X, recientes análisis realizados en el propio documento han demostrado que nunca existió, tal y como se había supuesto, una C más, y que haría retrotraer la composición del cantar al siglo siguiente. Por otra parte, la fecha que aparece en el documento no hace referencia a la manera actual de computar los años, sino a la era, la forma usual en la que estaban fechados todos los documentos en Castilla hasta el reinado de Juan I. Se refiere a la era hispánica o gótica, que se empezó a utilizar durante el reino visigodo de Toledo, a partir del concilio de Tarragona del año 516, y que, si bien había sido abandonado en los condados catalanes ya en 1180, en Castilla no lo sería hasta el acuerdo tomado en las Cortes que se celebraron en el Alcázar de Segovia en 1383. Pasado ese año a la cronología actual en todo el mundo occidental, dicha fecha, 1245, se correspondería con el año 1207.

En este sentido, Pérez Henares es libre de trazar su propia teoría sobre la identidad real del autor del Cantar de Mío Cid, o al menos de la redacción del mismo tal y como hoy es conocida: el autor del texto sería cierto Abad, de nombre Pedro, que pudo estar al frente del monasterio cisterciense de Santa María la Real de Huerta, un convento que estaba y está situado en la actual provincia de Soria, muy cerca de la frontera entre los reinos de Aragón y Castilla. Un monasterio que, por cierto, estuvo bajo el patronazgo de los señores de Molina, la poderosa familia de los Lara, y sobre todo de quien fue el líder del clan durante la minoría de edad de Alfonso VIII, Manrique Pérez de Lara, quien murió en 1164 durante la batalla de Huete contra el clan contrario de los Castro, y de su hijo, Pedro Manrique de Lara. Éste es, también, otro de los principales protagonistas de la novela. Un monasterio en el que, además, está constatado una primera lectura del cantar, a principios del siglo XIII, en un acto que estuvo presidido por los propios reyes, Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.

La teoría es eso, una teoría, imposible de ser constatada documentalmente -si no, no sería teoría-, tan buena o más como cualquier otra teoría de las que han sido ofrecidas por los estudiosos de la historia o de la historia de la literatura. Y una teoría, además, que el autor tiene el sentido común de mostrarnos en que se apoya, y que, al menos en parte, pasamos a relatar: “Bien pudiera, y lo que ahora planteo ya es una teoría personal, ser una mezcla de varias posibilidades. Que por un lado copiara o recreara pasajes, y que otros los añadiera él. Hay además un hecho muy significativo y que he podido constatar como nativo de las tierras de la transierra castellana y las alcarrias, siguiendo el itinerario que marca con total precisión el propio Cantar, desde que acampados en la sierra de Miedes… divisan las torres de la Peña Fort (Atienza)… hasta llegar a la Molina de Aragón actual, donde mandó el moro amigo Abengalbón. Todo el primer libro, donde se recrea la toma de Castejón de Henares y la algara de Álvar Fáñez, es de una precisión topográfica tal y de un conocimiento del terreno y del recorrido, que pareciera que el autor hubiera sido testigo presencial y participante en ella”. De ahí, su apuesta porque el cantar fuera realmente la obra de tres generaciones de juglares, tres juglares sucesivos, de tres generaciones sucesivas, que vivieron en su conjunto todo un periodo tan sustancial para la historia de España, y de la península en su conjunto, incluso del resto de Europa, que abarca casi cien años, durante los reinados de los tres reyes castellanos nominados Alfonso: el Bravo, el Emperador y el Noble.

Y más tarde, basándose en historiadores tan eminentes como el propio Menéndez Pidal, Pérez Henares continúa: “Medinaceli aparece de continuo en la obra y con todo su alfoz. El gran medievalista don Ramón Menéndez Pidal, y bastantes historiadores más, señalan que todo indica que el autor primero del romance bien pudo ser natural de aquel estratégico e importante lugar, no sólo por el conocimiento que demuestra de todo el entorno, su toponimia, rutas y caminos, sino por los giros y expresiones que utiliza. El gran monasterio, el más cercano, era el de Santa María de Huerta, en la misma frontera con el gran aliado Aragón, y en él está documentado que se produjo la primera lectura del Cantar, celebrada en presencia del propio rey Alfonso VIII, y auspiciada por el poderoso señor Pedro Manrique de Lara II, señor de Molina y gran impulsar del libro, su copia y difusión. Su primera esposa, doña Sancha de Navarra, enterrada allí, junto a él, era a su vez descendiente del propio Cid, a través de su hija Cristina, casada con un infante navarro y madre del rey García Ramírez el Restaurador, como lo eran el rey castellano y el navarro, tataranietos todos del Campeador”.

Y más tarde, basándose en historiadores tan eminentes como el propio Menéndez Pidal, Pérez Henares continúa: “Medinaceli aparece de continuo en la obra y con todo su alfoz. El gran medievalista don Ramón Menéndez Pidal, y bastantes historiadores más, señalan que todo indica que el autor primero del romance bien pudo ser natural de aquel estratégico e importante lugar, no sólo por el conocimiento que demuestra de todo el entorno, su toponimia, rutas y caminos, sino por los giros y expresiones que utiliza. El gran monasterio, el más cercano, era el de Santa María de Huerta, en la misma frontera con el gran aliado Aragón, y en él está documentado que se produjo la primera lectura del Cantar, celebrada en presencia del propio rey Alfonso VIII, y auspiciada por el poderoso señor Pedro Manrique de Lara II, señor de Molina y gran impulsar del libro, su copia y difusión. Su primera esposa, doña Sancha de Navarra, enterrada allí, junto a él, era a su vez descendiente del propio Cid, a través de su hija Cristina, casada con un infante navarro y madre del rey García Ramírez el Restaurador, como lo eran el rey castellano y el navarro, tataranietos todos del Campeador”.

Pero, más allá de la historia de este Pero o Pedro Abad, la historicidad de esta última novela de Chani está en los propios hechos políticos que se nos narran, y que abarcan, como se ha dicho, cien años de la historia de España, y también del continente europeo, desde la muerte del rey Fernando I, dividiendo su reino entre sus hijos, y dando lugar a una de las frecuentes guerras civiles que se han venido sucediendo primero en Castilla y después, una vez unidos todos los reinos peninsulares, en toda España, hasta la victoria de Alfonso VIII en la crucial batalla de Las Navas de Tolosa, en 1212 y el temprano fallecimiento, sólo dos años después y con pocos meses de diferencia, de los monarcas, Alfonso y Leonor. Y ya en el campo de lo puramente anecdótico, la otra faceta de nuestro protagonista, como espía al servicio de los reyes o de las poderosas familias que gobernaron sobre los propios reyes, los Castro y los Lara. Una faceta, quizá, no tan anecdótica como parece a primera vista, pues un acercamiento a otras etapas de la historia nos demuestra que ambos trabajos, el de escritor y el de espía, muchas veces pueden ir unidos -Cervantes, Quevedo o Christopher Marlowe pueden ser buenos ejemplos de ello-. Y en todo caso, la figura del juglar, siempre nómada de una feria a otra, y siempre con las puertas abiertas, algunos de ellos, en los palacios y en los castillos de los grandes señores, incluso de los reyes, puede ser, además, una buena tapadera para el espionaje.